Certo é que o pendulo migratório oscilou em sentido contrário ao da histórica rota da emigração tuga com uma mão à frente e a outra atrás. A integração da diáspora lusa no tecido urbano multi-cultural francês fomentou, por lá, percepções a uma vez nostálgicas, exóticas e paternalistas em relação ao país de origem dos maçons, carreleurs e concièrges. Viemos assim a ser tomados, não propriamente como europeus, mas como simpáticos, brandos e submissos magrebinos católicos. Para as massas que tinham ganho o hábito de viajar para as kasbahs marroquinas ou argelinas, a vida em Campo de Ourique ou na Vila Rica é encarada como uma alternativa soft, com metade das moscas e o dobro do saneamento de Marrakesh e Monastir. E, além disso, há vinho castiço, queijo imitadiço, café barato nas esplanadas, e cada vez mais filmes francófonos nos canais televisivos.

Uma discreta torrente de filmes, romances, documentários, e álbuns de fado fusion muito contribuiram também para apimentar a curiosidade gálica pelo país do passtel dê natá. E nós correspondemos, mas – digamo-lo abertamente – com subtis “empoderamentos”. Somos os primeiros na fila das novas patisseries, mas deixámos de nos vergar à língua de Molière, cheios que estamos com a língua de Shakespeare e Eminem. Não nos deixamos impressionar pela cuisine française, sabemos que um DOP da Península de Setúbal vale dez Côtes du Rhone, preferimos ostentar Gucci a Viuton, e apoiar o Barça contra o PSG.

Misturados neste enxame migratório do além-Pirenéus vêm também os retornados das cages dorées, primeiras, segundas e terceiras gerações da diáspora lusitana. Vêm reformados, retirados, retratados, simplesmente saudosos, ou então desempregados do mercado de trabalho francês.

(Uma palavra breve sobre o sentido de chômeur em francês: trata-se de um termo que remonta à Idade Média e que significava, na origem, alguém que devido ao calor estival fazia uma pausa no trabalho (caumare, em occitano e latim); com a crise económica de 1846, passou a designar os muitos milhares de desempregados que vieram a participar na revolução de 1848 contra a chamada monarquia de Julho).

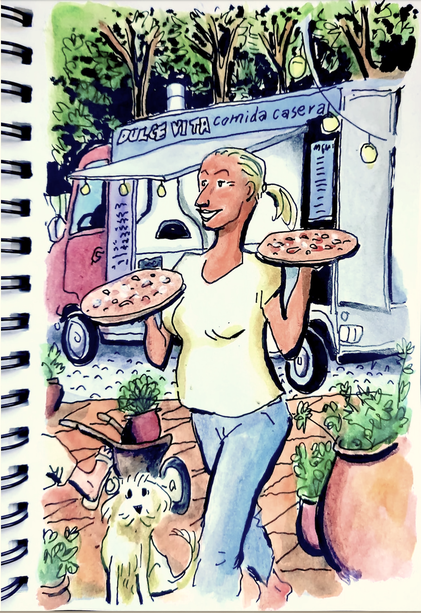

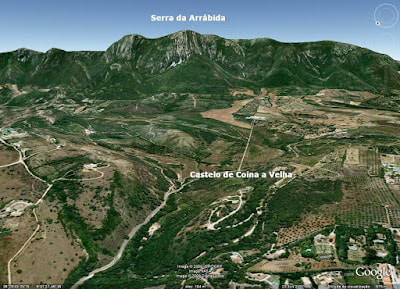

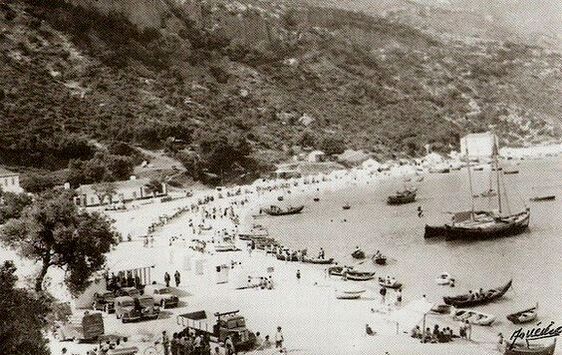

Na fronteira entre os concelhos de Setúbal e Sesimbra, na urbanização cogumelo do Alto das Vinhas, tive a muito grata surpresa de conhecer a Dulce, alentejana de afável olho azul e desarmante sorriso que, após 40 anos a trabalhar como maquilhadora para a TF1, a Arte e a M6, deu uma volta à vida e fez o caminho de regresso ao país natal. Percorreu o litoral em busca de pouso para o negócio que decidiu abraçar: a confecção e venda de pizzas caseiras num moderníssimo foodtruck. Aparcou brevemente na Fonte da Telha mas, porque o casario é ali todo ilegal, continuou a procurar até que encontrou uma moradia mignone com jardim entre os pinheiros do Alto das Vinhas. Quando a Câmara Municipal de Sesimbra lhe recusou licença para instalar o foodtruck em espaço público da vila, não desarmou. Perguntou ao funcionário: “mas posso instalá-lo no meu jardim?”. Como o regulamento municipal parecia ser omisso quanto à possibilidade, a resposta veio positiva e, desde então, a Dulce serve deliciosas pizzas soberbamente maquilhadas ao gosto do cliente no seu cuidado jardim, testemunho da estética fusion alentejano-parisiense.

E, como inevitável bónus, os clientes caem apaixonados pelas doces modulações do seu sotaque.

Jornal de Azeitão, Outubro 2022

RSS Feed

RSS Feed