O que atrai numa praia, pequena amostra de deserto banhada por água não potável? Vale a pena lembrarmos a história desta atracção, agora que, pela primeira vez desde que a polícia marítima do Estado Novo deixou de assediar banhistas de bikini, as autoridades regulamentam acessos e fiscalizam comportamentos a ter nas praias portuguesas, devido ao receio de propagação viral em pleno Verão.

Os hábitos balneares nasceram em finais do séc. XIX entre as camadas mais abastadas das populações urbanas europeias. Em Portugal, a ideia de “ir a banhos” para apanhar sol e ar carregado de iodo e sal foi impulsionada pela família real e pela alta burguesia. A urbanização que acompanhou a linha férrea Lisboa-Cascais tornou-se um mostruário das diferenças de classe: veranear não era simplesmente “ir à praia”, mas sim replicar a vida urbana cosmopolita numa atmosfera de lazer, repleta de visitas sociais, festas, jogos e complementar bisbilhotice, construindo em modo acelerado palacetes e “villas” numa orla marítima que nunca antes teria sido considerada viável para urbanização. Enquanto as altas esferas se divertiam no pequeno povoado piscatório de Cascais que tinham tomado de assalto, a pequena burguesia deleitava-se nas praias da Cruz Quebrada e Algés.

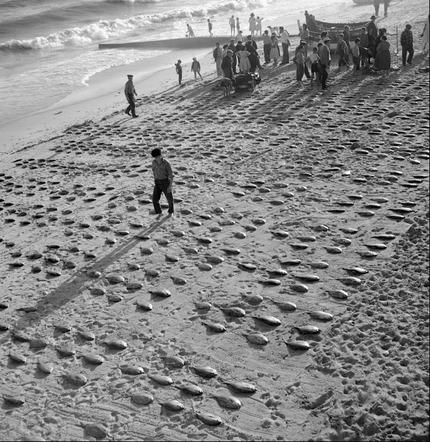

As diversas vagas de urbanização da orla costeira dão conta da progressiva popularidade destes hábitos, que se foram solidificando à medida que o direito à pausa no trabalho assalariado se implantava nas várias profissões, primeiro do sector terciário, depois secundário, e finalmente primário. As razões de origem eram já aquelas que nos levam hoje às praias no Verão: a limpeza e higiene sanitária. Fugia-se, como hoje, da poluição e dos miasmas das cidades insalubres para recobrar forças vitais para os meses invernais. Tornámo-nos progressivamente “ingleses amantes do deserto”, que suplantámos os “árabes” que o habitavam. Assim foi invadida Sesimbra, depois o Portinho da Arrábida, e mais recentemente a Aldeia do Meco e a Lagoa de Albufeira. Em Sesimbra, a arte da xávega é agora apenas praticada como atracção turística por iniciativa camarária; a lota na praia, dos dois lados do Forte de Santiago, desapareceu no início dos anos setenta; os grupos de pescadores que “desemachuchavam” os aparelhos de espinhel e consertavam as redes de emalhar foram escorraçados do areal (e das ruas da vila) nos anos noventa. As várias “covas” (pequenas enseadas) na costa sul da Serra da Arrábida, do Portinho à Azóia, albergam ainda algumas ruínas dos edifícios das armações de pesca da sardinha, mas os únicos habitantes ocasionais são os veraneantes que chegam por barco ou descem as escarpas a pique. As praias, as tais amostras de deserto que são hoje um bem raro democraticamente cobiçado, eram antes simples espaços funcionais para o trabalho das populações piscatórias (ancoradouros, lotas, etc.) ou então parte de circuitos de peregrinação religiosa: desde a “Pedra Alta” da praia de Sesimbra, onde primeiro apareceu a imagem do Senhor Jesus das Chagas, ao Creiro, onde na Semana Santa as populações rurais de Azeitão se dirigiam em marcha processional, ou às milenares festas da Senhora do Cabo, onde às populações locais se juntavam os peregrinos das freguesias saloias e, até ao séc. XIX, a própria casa real e alta nobreza senhorial... As praias eram locais de culto que, diz-se, antes de serem cristãos tinham sido muçulmanos. Antes de nos tornarmos “ingleses” urbanos, os “árabes” rurais que já fomos não víamos nos areais costeiros muito mais que nada.

Jornal de Azeitão, Junho 2020

RSS Feed

RSS Feed