Os provérbios são fontes interessantes para quem investiga história oral na medida que é assumido que tendem a ser reproduzidos de geração em geração sem modificações palpáveis, sugerindo assim uma certa estabilidade dos valores éticos e das tradições culturais. São também tomados como exemplificações da sabedoria popular cuja mensagem é frequentemente capaz de sobreviver intacta a traduções em línguas diferentes e a apropriações culturais várias. Também é possível que, mesmo na ausência de contactos directos, populações longínquas formulem frases com sentidos semelhantes. Embora certos provérbios portugueses não encontrem correspondente noutras línguas europeias, é perfeitamente admissível que a expressão “a mulher quer-se pequenina como a sardinha”, que tanto quanto sei não viajou sequer até Espanha, possa ser independentemente formulada pelas populações de pigmeus das florestas do Congo ou pelos bosquímanos da Namíbia (com algumas modificações, dada a inexistência de sardinhas na floresta de M’buti e no deserto de Kalahari).

No caso do “provérbio africano” acima mencionado, quem o ouve (ou lê) poderá duvidar se ele é efectivamente “antigo” e supôr, ao invés, que se trata de um pseudo-provérbio, falsamente atribuído a uma indefinida africanidade. Parece, à partida, espúria a ideia de que um provérbio “antigo” possa referir-se à existência de “bibliotecas” na África subsahariana em período pré-colonial, período em que a escrita e o uso do livro eram desconhecidos em grande parte do continente. Há, evidente, excepções – que confirmam a regra: os arquivos bibliográficos do norte do Mali, as bibliotecas no deserto marroquino, a biblioteca de Gondar, na Etiópia, por exemplo. Mas supôr uma familiaridade antiga das sociedades tradicionais africanas com o conceito de biblioteca é, no mínimo, problemático.

Parecerá mais provável que este “provérbio” tenha sido, na origem, uma expressão bem sucedida autorada por alguém que pretendeu manifestar legítima reverência pelas formas de produção e reprodução do conhecimento nas sociedades tradicionais de base oral em África – que confia(va)m grande parte da tarefa de preservação das memórias colectivas em anciãos conhecedores – fossem eles assim identificados por via informal ou, como por exemplo no Reino do Ruanda, explicitamente nomeados para essa função como dignatários reais.

Sabemos de casos em que, de facto, bibliotecas inteiras arderam. O mais famoso incêndio ocorreu, de facto, em África: o Mouseion, ou “Assento das Musas”, como era conhecida a Biblioteca Real de Alexandria no Egipto, fundada por Alexandre o Grande em 283 a.C., e contendo meio milhão de documentos escritos provenientes de lugares tão distantes como a Assíria, Grécia, Pérsia e Índia. Os historiadores não concordam com a data nem com a autoria do incêndio: Júlio César em 48 a.C., o Patriarca Teófilo em 391 d.C. e o Califa Omar em 640 d.C são habitualmente dados como os responsáveis pela tragédia – note-se a divergência de datas; é curioso que um tão famoso acontecimento não tenha sido registado por escrito, e que sete séculos separem o primeiro suspeito do terceiro.

Pode ser que o incêndio da Biblioteca de Alexandria tenha sobrevivido nas memórias orais africanas que, através de um “provérbio”, procuraram equiparar a morte de anciãos detentores de conhecimentos tradicionais ao desaparecimento daquela instituição egípcia. Mas, mais provavelmente, trata-se de uma expressão que ganhou foros de “antigo provérbio africano” porque quem o reproduz desconhece que Amadou Hampâté-Bâ, um escritor e antropólogo maliano de origem Peul, nascido nas encostas de Bandiagara, nomeado embaixador do Mali na UNESCO, foi o seu provável autor, quando procurava alertar as instituições internacionais para o efeito que as profundas transformações que a urbanização e a modernização do continente estavam – e estão - a ter na destruição dos saberes e conhecimentos tradicionais de várias comunidades rurais e pastoris africanas.

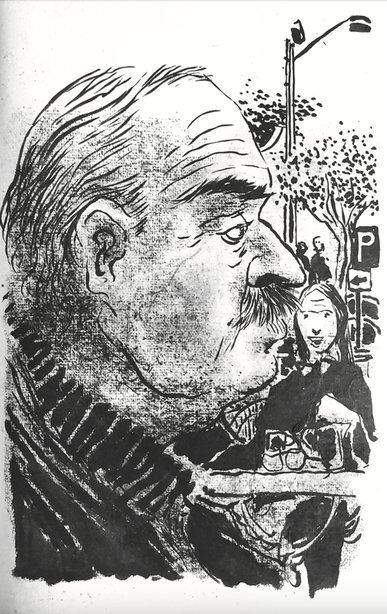

É em coisas destas que penso, quando falo com idosos – anciãos – na vila de Azeitão e nas aldeias circundantes. Sinto-os tratados como descartáveis, irrelevantes, desligados de um mundo que se confia cada vez mais cegamente a mecanismos exteriores a preservação da memória colectiva – telemóveis e terminais de computador ligados a servidores informáticos alojados em terras norte-americanas, através de micro-ondas, satélites e cabos de fibra submarinos.

O que com eles aprendo prefiro não partilhar por via informática, para evitar alimentar ainda mais o algoritmo da chamada “inteligência artificial” que progressivamente lança a humanidade que o abraça e dele depende num estado geral de “estupidez natural”.

Jornal de Azeitão, Maio 2023

RSS Feed

RSS Feed